2017年公開映画で一番楽しみにしていた映画、『ラ・ラ・ランド(LA.LA.LAND)』。

観る度ごとに新たな発見がある。半端じゃないですね。

ラ・ラ・ランド(LA・LA・LAND)は観れば観る程、本当によくできているのがわかる。ちょっと驚異的です。

正直にいってこの作品の凄さは一回目に観た時には絶対にわかりません。

それは、別に”ここは○○のオマージュで”式の知識先行型鑑賞が必要だからという意味ではありません。

(もちろんこの作品が過去作にオマージュを捧げているのは重要ではありますが、それは単に”ミュージカルいいよね”という意味を超えて、この作品の本質に実は深くかかわっている)

パッと見のキャッチーさに比して、この映画でチャゼル監督は無茶苦茶にハードルの高いことに挑戦している。

これは詳述しますが、このレベルの緻密さと熱量とがある作品はそうそうあるものではない。

よくもまぁセッションから二年足らずの間にここまでのものを作れたものです。

信じられない。

セッション評はこちら

【映画評】セッション ~ブラック企業としてフレッチャーをみたとき~

作品の魅力をひとつひとつ数え上げればキリがありませんが、何よりも凄いと思うのは、脚本から演出、衣装、音楽、キャラクターの全てが圧倒的な緻密さによって一体化して結びつき、作品世界を形作ることに成功している点にあります。

”加えて”

それら一切合切をひっくるめて監督が

”夢とはなにか?”

”現実とはなにか?”

を、作品全体をもって真正面からからぶつかるように表現しているところにあります。

ひとつひとつのシーン”だけ”切りだして作品を説明しようと試みても片手落ちになる。

(あるいは特定のシーン”だけ”を取り上げて、けなしてもそれはあまり的を射ない)

なぜなら、あるシーンは”必ず”別のシーンとの”絡み”の中で意味がなすように計算されて作られているからです。

言い換えるとこの作品の魅力をより味わためには、個々シーンを解釈するスパンを物語全体、ひいては現実や夢といったところにまで広げて踏み込んで行う必要がある(と僕は思う)。

多くの作品はむしろ逆です。

個々シーンは良さ”げ”に見えても、全体を通して振り返って観ると矛盾や欺瞞が透けて見える。

ラ・ラ・ランドは、個々シーンはあくまでさりげなく、しかし全体を通してみるとその魅力がグッと引き出されるようになっている。

そしていきなり矛盾したことを言うようですが、この作品のさらに凄いところは、上記に加え、あくまでエンターテイメントとしての矜持を保っているところにあります。

決して難解で肩ひじはった作品ではありません。

さて、散々前置きが長くなってしまいましたが、ここからラ・ラ・ランドの驚異の完成度について僕なりに解説をしてきたいと思います。

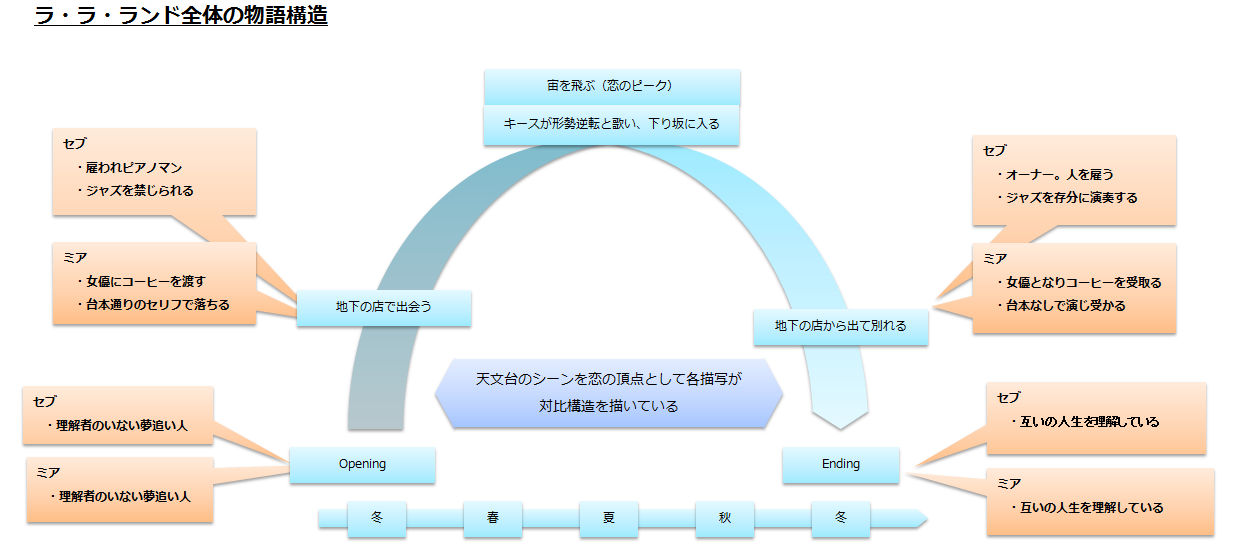

逆Vの字型構造の中で描かれる徹底的に緻密な対比表現の数々

さて、まず作品の全体構造について簡単に解説をしておきたいと思います。

お気づきの通り、この作品は『冬』から始まり『春』、『夏』、『秋』、『冬』と季節を一巡して終わる構成になっています。

『冬』という寒い季節(=孤独の季節)からミアとセブが出会い、やがてふたりの恋は熱を帯び天文台で空に浮かび、ピークを迎え、また徐々に下っていき、『冬』(=それぞれの道)の季節を迎える。

いわばラ・ラ・ランドという物語は逆Vの字構造となっている。

イメージとしては一種の登山を想像してもらうといいかもしれません。

山を登り、出会い、山頂で満点の星を眺め夜を過ごし、また下山する。

登り道と下り道は同じ道であるものの、そこで見える風景は全く違って見えてきます。

このラ・ラ・ランドという作品は、あらゆる物事が”行き”と”帰り”の両方で違う表情・意味をもつように描かれている。

監督は相当このことを意識しているのは間違いありません。

というのもほぼ全ての物事が行きと帰りで対比的に表現されているからです。

まずはごくわかりやすい具体例をそれぞれあげたいと思います。

店員のミアは女優としてコーヒーを買う)

序盤、ミアがバイト先で働いているところに憧れの女優がやってきて、コーヒーを買って出ていくシーンがあります。

(サービスを断り代金を支払う)

終盤ではミア自身が憧れの女優の立場として同じ立場に立ち、コーヒーの代金を支払い店を出ていきます。

雇われのセブはオーナーとなりジャズを演奏する)

序盤、セブは雇われピアノマンとして、ジャズを演奏することを禁じられた地下の店で演奏をします。

セブはオーナーの言いつけを破ってジャズを演奏し、首になる。

終盤では、セブは自らがオーナーとなった店で、人を雇い、自らの信じる曲(=ジャズ)を演奏します。セブを制限する人間は誰もいません。

ミアだけが聞き、ミアだけが去る)

序盤のレストランではミア以外誰もまともには聞かない。ミアだけが心を動かされる。

終盤のセブズバーでは、皆が真剣に耳を傾ける。

逆にミアだけはもうこれ以上聞かなくていいと夫に告げ、店を去ろうとする。

(なぜならミアにとってその曲は心が”動かされ過ぎてしまう”からなのですが)

地下に下り、地上に上がる)

序盤、地下の店に降りて始まったミアとセブの物語は、再びミアが階段をのぼろうとするシーンで終わります。

わずかなシーンだけを取り上げてみても、このように、

・女優:店員

・オーナー:雇われ

・ジャズ:ジャズ以外

・観客:ミア

・地下に降る―物語の始まり:地上へ登る-物語の終わり

といった数々の要素が綺麗な対比構造をもって描かれていることがわかるかと思います。

物語の序盤と終盤でこのように対となって描写されるシーンは他にもいくらでも上げることができます。

ミアのオーディション)

例えばミアのオーディションシーンもそのひとつです。

序盤、ミアは『他人の物語(台本のあるセリフ)』を演じ、落とされます。

一方、終盤でミアは『自分の物語を語り(台本のないセリフ)』を演じ、見事チャンスをつかみます。

高速にのって始まり、それて終わる)

あるいはオープニングの高速道路。

夢の国(ラ・ラ・ランド)へ入場しようと渋滞する高速道路から物語は始まります。

終盤、渋滞する高速道路からミアと夫の車がそれるシーンで物語の終わりが始まります。

ラ・ラ・ランドポーズ)

さらに言えば、そもそもこの作品のポスター自体に、セブとミアが向き合うように並ぶことによって”ハートマーク”が描かれる。

徹底した対比表現)

ことほどさように、このラ・ラ・ランドという作品は逆Vの字構造の中で、物語の序盤と終盤の描写とが対になるよう構成されている

この構図の中で、監督はふたりが出会いによって変わっていく姿を、(あるいは変わらない姿を)を時間軸に沿って表現しようとしているわけです。

そしてこの映画の驚異的なところは、その対となる表現や情報がミチミチに詰まっているという点にあります。

ちょっとした小物ひとつを取り上げてもいくつもの変化を象徴する機能を担っているいるように解釈できる。

その芸の細かさは正直ちょっと尋常じゃない。(と僕なんかは思います。)

愛のピーク(山頂)とターニングポイント

愛のピーク(山頂))

この登山的なイメージをある意味で象徴するシーンが、天文台での浮遊とキースバンドのライブシーンでしょう。

冬の季節を過ぎ、ふたりの気持ちは通じ合い、愛は深まります。

やがてふたりは天にも昇る気持ちになり、天どころか宇宙にまで飛んで行ってしまう。

地上から宇宙。

逆Vの字の頂点がここです。

(天文台が”山頂”にあることも、この視点を補強します)

その後、山からふたりは降りていきます(物語上の愛の頂点から降りていく)。

実は劇中で”ここが折り返し地点(ターニングポイント)”なのだ、と明確に宣言されるシーンがあります。

それが、キースバンドのライブシーンです。

ターニングポイントの宣言)

キースがセブを従え大勢の観客の前で演奏する。

ここでミアはセブの情熱が変質しつつあることを直感します。

なぜそういえるのでしょうか?

このシーンの演出を”味わう”ために、このシーンに至るまでに写されていたセブの表情とピアノの音の組合せに少しだけ注目してみてください。

セブがピアノを弾くときの表情は?)

これまでセブは一貫して自分の信じていない音楽(=ジャズ以外)を演奏するとき、必ず自虐的な半笑いの表情を浮かべています。

レストランでジングルベルを弾くときや『春』のプールサイドで80年代ベストヒットを演奏する時などを思い出してみてください。

気乗りしなそうに、それでも人を楽しませようとする。

けれど心はそれを受け入れられないことをセブ自身が誰よりも理解している。

だからこそ自虐的に笑うしかない。

そんな微妙な表情です(この辺の演技はゴズリングは驚異的にうまい。凄い)。

一方、ミアとセブのテーマを演奏する時などの顔は痛々しいまでに真剣そのものです。

あるいはミアと部屋で二人、ピアノで弾き語りをするシーンでは心からリラックスしている。

ライアン・ゴズリングは、セブが今音楽にどのような感情をもって向き合っているかをささやかな表情ひとつで表現しているわけです。

セブが弾くピアノの音は?)

次にプールサイドでの演奏時のピアノの音です。

ゴリゴリのシンセサイザー音(電子音)です。

あまり深追いせずに少しだけ解説をしておくと、ここで流れる音楽(a-haのtake on meなど)は、80年代、MTVの登場と時期を同じくして大ヒットしたものたちで、この時期の音楽は特にロックミュージシャン達によって、後に軒並み商業主義的であるとして非常に批判的に語られるようになります。

(今でも(恐らく)音楽的な評価というよりは、PVの斬新さやPopsの懐かしさが主たる評価のポイントかと思います。)

そしてこうした当時の音楽の流行を特徴づける要素のひとつが、このゴリゴリのシンセサイザー音でした。

今となってはシンセサイザーも重要な楽器として様々な音楽に取り入れられていますが、ある時期においては、このシンセサイザー(電子楽器)は、よく言えば古き良き音楽を愛する人たち、悪く言えば保守的な人たちから、『魂を表現するにふさわしくない楽器だ』とみなされ、激しい攻撃にさらされてきました。

ここで重要なことはシンセサイザーが音楽にとって”実際に”価値があるのか(ないのか)、という話ではもちろんありません。(実際、シンセサイザーによる素晴らしい音楽は多々あります)

あくまで重要なことはこの作品内においては、シンセサイザーという楽器が(電子音が)、”セブという人間の意にそまぬ音楽の象徴”として扱われている、という点にあります。

(シンセサイザーと古ぼけたピアノの生音が対比的に描かれている点に注目してみてください)

シンセサイザーを弾くセブの顔は?)

セブはキースバンドのソロ演奏で、このゴリゴリの電子音(=商業主義的音楽)を響かせますが、この時セブは全く嫌そうな顔をみせません(受け入れている)。

このセブの表情には夢と現実のバランスをとることの難しさ、という以上の意味があります。

つまり、セブはこの時、”夢をかなえるために一時的に我慢の時を過ごしている”とは思っていないのです。

セブは、「割りに現状に満足しちゃってることを自分にもごまかせなくなっている」状態にいる。

言い換えれば、夢(情熱)を捨てて生き始めている。

なぜならセブはこの時初めて、自らの経済的な問題が解決されると同時に、たとえどんな音楽であったとしても”周囲の人間が自分の音楽に耳を傾けている”という経験をしているからです。

監督はここまでのセブの内面の変化を、(一切のセリフなしに)楽器の音色とセブの演奏時の表情の組合の変化だけで観客に表現してみせているわけです。

(今回は詳述しませんが、この時のセブの表情は後の喧嘩シーンの伏線としても機能するよう作られています)

そしてミアだけは周囲の熱狂をよそに、セブの変化に気づく。

なぜならミアだけはセブが真摯に音楽に向き合った時、どんな音を鳴らすのかを魂で直感できる人物であったからです。

※ちなみにここでも観客とミアの関係がレストランとライブとで対比的に表現されています。

・レストラン:のシーンでは皆が去り、ミアだけが残る。

・ライブシーン:セブのソロに観客が押し寄せ、ミアだけが後方へと追いやられる。

そして、そのような状況の中でキースが歌うわけです。

「ハートに火をつけろ」と。

そしてミアのハートの火は消えかねない状況になる。

「形勢逆転だ!」と。

こうしてふたりは天文台で天に昇ったシーンを頂点として、ライブによって”形勢逆転”し、皮肉にも二人の関係は下り坂を下っていくようになるわけです。

対比表現の数々

ここまでで、ラ・ラ・ランドという作品が逆Vの字構造の中で数々の対比表現を仕込んでいることはおわかりいただけたかと思います。

--地下に潜ることでふたりの物語が始まり、天文台(星空)を山頂として、ライブシーンを境に上りから下りへと物語りは折り返し、ラスト、地下のセブズバーから地上へと戻り、ふたりの物語が終わる--

この作品の”味わいどころ”のひとつは、こうした逆Vの字構造の中で描かれる序盤・中盤・終盤の対比表現の見事さ(時間経過の中で変化していく様々な描写)にあると僕は思います。

(思わぬ発見が二度目の鑑賞以降にも必ずある作品だと思うので、ぜひご自身の目でもう一度観られることをお勧めします(スクリーンであのダンスを見れる期間も限られていますしね)

さて、ここからはそうした対比表現の見事さを表すシーンを数点取り上げてみたいと思います。

後ほど詳述しますが、じつはラ・ラ・ランドの”あの”ラストシーンでも実に見事な、ハッキリ言って驚異的なまでの対比表現が行われています。

この柄(ガラ)の大きさはちょっとなかなかお目にかかれない。

そのことは後ほど詳述いたしますが、まずは順を追って軽めのシーンからご紹介したいと思います。

紹介する対比表現)

対比表現1:車に乗れるひと、乗れないひと

対比表現2:視線と鏡

対比表現3:ジャズはBGMか?

対比表現4:夢(映画)と現実。選んだ道と選ばなかった道。

対比表現1:車に同乗するために必要な隠された条件

何度も車に乗っているシーンが描かれますが実はこの作品内では、車内空間を共有するためにはひとつのルールがあることにお気づきになったでしょうか?

そのルールとは、”互いの夢を共有していること”というものです。

このことは、互いの車に誰が乗っていたか?(いなかったか?)を観ることで明らかになります。

誰と誰がいつ車に乗っていたか?

その変化を通じ、監督は、『今誰と誰が夢を共有しているか(していないか)』を表現しようとしている。

それでは早速、車に誰が乗っているのかを時系列をおって確認してみましょう。

序盤)

まずはオープニング。

高速道路は夢追い人での車でごったがえしています。

そこには一人で乗っている車もあれば、二人以上で乗っている車も写されます。

この時、セブとミアの車はそれぞれ一人きりです。

つまり二人とも夢を追いつつも同乗者はいない状況にいるわけです。

次にパーティ。

ここでミアの車には同乗者が現れます。

それは、ルームメイトたちです。

ミアと彼女たちはカラフルな衣装に身を包み、パーティにでかけます。

彼女たちは夢をつかむために実力以外のなにかが必要と考え(=コネ)、ソーシャルクライマー(上昇志向の塊)たちひしめく業界向けパーティにいきます。

この時、ミアとルームメイトたちは目指す方向が同じです。

さらに言えば、方向だけでなく実現方法も同じです(=コネを作る)。

だからこそ彼女たちは車内空間を共にできた。

しかし、数分でミアはそんなパーティに嫌気が差します。

自分の本質を理解してくれる人がいないことを理解しているからです。

(なんならシンプルに性的な搾取だけが目的のようにすら思えてしまう。)

※ここで彼女は『自分の知らない自分を誰かに見つけて欲しい』と歌います。

帰り道、ミアの車はレッカー車で移動されている。

ルームメイトたちもいない。(ミア以外は”お持ち帰り”されているのかもしれない)

つまり、この時ミアは、”目的地(=夢)へと移動する為の手段”も、”同乗者(=理解者)”も全く失った状態にいるわけです。

また、このシーン以降ミアの車にルームメイトたちが同乗することはありません。

(さらに言えばルームメイトと同じ舞台にあがることもありません。(ミアは一人芝居だからと彼女たちの出演を断ります))

中盤。セブとミアの出会い以降)

次にセブとミアが出会いタップダンスを踊ってから以降のシーンを観てみましょう。

この時ふたりは憎まれ口を叩きあいながらもいい感じになる。

しかし、ミアの『車の近くまで乗っていく?』という誘いを、セブは『すぐ近くだからいい』と嘘をついてまで断ります。

なぜセブはミアの車に乗らなかったのでしょうか?

その理由の”ひとつ”に、セブはまだ”ミアと夢を共有できていない”という点があります。

(理由は複数あります。それは後ほど詳述します)

もちろんセブはミアを自分の理解者だと直感している。

ミアもセブの音楽に新しい自分が触発されつつあることを直感している。

しかしこの時ふたりはまだ『互いの夢と情熱』を語りあってはいません。

だから、彼らは車内空間(=同じ目標に向けて移動する空間)を共有する資格がないわけです。

彼らが車に乗り合わせるのは、ハリウッドのスタジオで散歩しながら互いの夢を語り合うまで待たねばなりません。

彼らはここで初めて、互いの夢の具体的な内容や、情熱の”でどころ”を共有する。

その互いの夢を語りあってはじめて二人は共に車に乗る資格を得るわけです。

車から降りる時)

その後、ラ・ラ・ランドでは車に乗って二人が移動するシーンが多々画面に写ります。

時には一方通行(=世間の風)を無視して進む瞬間があるほどに。

しかし、セブがミアとの将来を案じキースバンドに参加して以降、ふたりが車に同乗するシーンはピタッとなくなります。

それは”互いの夢や情熱を共有できなくなったから”です。

そこから再び車に乗るシーンが写るのは、セブがミアの夢を心から理解し応援するまでシーンまで待たねばなりません。

最後に隣にいるのは)

ラストでミアの車にいたのは。

これはもう言うまでもないですね。

人生の伴侶であり、最愛の娘をともに育てる”夫”です。

一方セブのとなりには誰もいません。

恐らくはミアのような理解者を見つけることも、あるいはミアのように別の理解者を見つけることもできなかったのでしょう。

このように、ラ・ラ・ランドという作品は、『今車に誰と乗っているか』という視点からみたとしても、細部まで実に丁寧な演出がなされているわけです。

対比表現2:視線と鏡 -なぜふたりは恋に落ちるのか-

このラ・ラ・ランドという作品のテーマ(というかモチーフ)のひとつに、『夢(情熱)を誰かと分かち合う素晴らしさ』があります。

長く芥川賞選考委員を務めていた小説家の河野多恵子さんは、小説をなぜ書くのか?という問いにこんなことを言っています。

『私たちは精神的遺伝子を同じくする人を探しているのだ。その人に向けて書くのだ』と。

正確にはこういった言い方ではない上に、河野さんが別の作家の言葉を引用していたものではあるのですが、しかしこの精神は小説に限ったものではないでしょう。

表現全般に共通する精神であると、僕は思います。

誰しも何かを表現するときには、誰かとその感情の共有を望んでいる。

(たとえ報酬はなくともリツイート数を求めて漫画だって描いちゃう人もいるのが、私たち人間というものです)

逆に言えば自分自身の表現に誰も共感してくれない/共有してくれない状況というのは、やはり孤独です。

もしラ・ラ・ランドが、”ただ夢を追う誰かの素晴らしさ”だけ”を表現する物語であれば、それは恋物語である必要は全くありません。

なぜならただ夢を追うだけであれば、その誰かは”他人を必要としないからです。

100mを2秒で走りたい。

走った。

終わりです。

他人を必要としない夢はそれはそれで純粋で美しいとは思いますが、しかし、ことその夢が”表現行為”であったとき、それが自己完結的に終わることはありえません。

なぜならそもそも表現とは、受け手と送り手のコミュニケーションの”間”に成立するものだからであって、自分ひとりで完結するということが原理的にはありえないからです。

表現者が表現者であるためには”他人”がいるということが絶対必要条件なわけです。

そしてさらに言えば、その他人は、”他人であると同時に”自分”を理解してくれる人”である必要がある。

表現欲求とは、どこかで必ず、そのような、”自分を理解してくれるかもしれない誰か”に対する”恋焦がれる”ような心理を含んでいる(と僕は思う)。

その心理は、”誰にも自分が必要とされていない”時間の分だけ激しくなる。

そしてその分、その誰かが現れたとき、心は強く動かされる。

前置きが少し長くなりましたが、ラ・ラ・ランドは実はこのことを象徴するかのように、”視線”と”鏡”というものが物語序盤と終盤とで対比的に描かれています。

ミアとセブがなぜ恋に落ち、なぜ危機を迎えたのか。

そしてなぜラストは二人の”視線”のアップで終わるのか、について、簡単に解説をしていきたいと思います。

それでは早速”視線”の描写について、まずは物語序盤から順を追ってみてみましょう。

序盤)

ミアの場合)

最初にこの”視線”が明示的に描写されるのはミアがオーディションで落とされるシーンです。

ミアはパーティ会場に向かう直前でオーディションに落とされています。

(会場の外には量産型のように同じ格好をした女優の卵が行列している)

この時、ミアの表情がアップされるのとは対照的に、ミアは主催者にまともに視線を合わせてもらえず落とされます。

主催者は彼女ではなく、扉の外の伝言係に視線を集中させる。

つまり彼女の渾身の演技は、その熱意とは裏腹に誰にも観てもらえない(理解してもらえない)ものであることがここで示唆されます。

そしてミアはルームメイトに誘われてパーティに向かうわけですが、ここで彼女は二度鏡を見つめています。

一度目は蒸気に曇る鏡をぬぐい、二度目はアルコールに酔った自分を覚ますようにして。

ミアは鏡に映る自分を見ながら、『誰かに自分の知らない私を見つけて欲しい』と歌います。

逆に言えば、物語序盤で真にミアを観ているのはただ一人。鏡に映るミア”だけ”なのです。

セブの場合)

セブもまたミアと同じ状況にあります。

レストランでセブが人前で弾くシーンを思い出してください。

セブの演奏は誰の目にも止まりません。

このことを象徴するシーンが、セブが初めてミアとセブのテーマを弾くシーンです。

セブは半ばやけくそ気味にジングルベルを演奏した後、ミアとセブのテーマを演奏します

照明は少しずつ落ちていき、セブはただ自分の信じる音楽だけに没頭する。

その時、ピアノに置かれたガラス製のチップ入れにセブの横顔が映り込みます。

このシーンで監督は、照明を落とし観客を画面から消すことによってセブが音楽に没頭している様を表現すると同時に、ほぼ空のチップ入れにセブを写し込むことによって、そんなセブの社会的評価がゼロであることを表現する。

さらに加えて直前のミアの鏡のシーンとセブのガラスに映りこんだ横顔を連続させることで、セブもまたミア同様、誰にも見られない存在であることをも表現しているわけです。

(このあたりのわずかなカットにこめられた二重三重の表現はほんとに凄いな、と僕は思います)

そこに同じような境遇のミアが現れ、セブをこの世に初めて”発見”します。

ミアはセブの『情熱に心動かされた』わけです。

中盤)

中盤、視線が大きな意味を持つをシーンが三つあります。

ひとつ目は、初めてジャズバーでデートした帰り道。

ふたつ目は、前述したキースバンドでの観客とミアの視線の対比

みっつ目は、ミアとセブの喧嘩のシーンです。

まず一つ目から。

ふたりは少しずつ心惹かれあいますが、すんなりと付き合うとまではいかないヤキモキとしたシーンが続きます。

※なぜスッと付き合うことにならないか、なぜセブはミアに冷たい態度を取るのか、についての解説は今回は泣く泣く割愛します。しかしこのあたりの描写も実に見事だと僕は思う。

そのような互いに惹かれているのにちぐはぐな状態を象徴するのが初めてミアをセブがジャズバー(ライトハウス)に連れて行った帰りのシーンです。

セブはミアにジャズの価値を伝え、ミアはジャズ嫌いからジャズ好きに変わっていく(=ミアの知らないミアがセブによって発見されていく)

この店を出た直後、ミアは右、セブは左に消えていきますが、互いに互いが名残惜しく、振り返ります。しかし、振り返ったタイミングが微妙に合わずに”視線は交わらない”。

互いに心惹かれつつも、互いにそのことに気づかずにいる状態であることがほんの二・三秒のカットでセリフ一切なしに表現されます。

次に、キースバンドでの観客とミアの視線の対比です。

これはすでに詳述したので割愛しますが、このライブのシーンでセブは多くの人に”発見”され、ソロを演奏する際、観客の視線を独占します。しかしその音楽は、セブの信じる音楽とは程遠いものです。

観客はセブを真に理解しているわけではない。

にもかかわらずセブは嫌がっているわけではない。

そのことにミアは気づき、少しずつ溝が深まります。

最後に、ミアとセブの喧嘩シーンです。

セブのサプライズ料理を食べながら、ふたりは激しくぶつかります。

この時、セブの音楽の話になる。

ミアはまっすぐセブを見ますが、セブは”視線”を終始落とし、ミアからそらします。

セブが自分自身を誤魔化していることを自分でも理解していると同時に、ミアが(たとえ成功をまだ掴んでいないにせよ)まっすぐに自分の夢に向かっていることを対象的な”視線”の描写を通じて、表現しているわけです。

終盤)

セブが自分自身を取り戻し、ミアの夢を応援するようになってから、最後のシーンです。

ラスト、ミアとセブは無言のうちに互いの目を見つめ、その”視線”を決してそらすことはありません。

ふたりはたとえ道をたがえても、しかしその魂は深いところで互いに理解していることを、無言のままに確信している。

そしてたとえ現在が最高の状態でなかったとしても、自分で選んだ道であることを互いに尊重しあっている。

そこに後悔はない。

自分しか自分を見ていない物語の始まりは、時に視線をそらしながらも、最後には相手を見つめ、その視線をそらすことなく終わる。

そんな対比構造が”視線”という一点に着目しても成り立つようにこの映画は作られているわけです。

対比表現3:ジャズはBGMか?

この調子でいくといつまでも終わらないので、あと少しだけにしておきますが、このような対比表現は例えばジャズにおいても見ることができます。

序盤)

最序盤、セブは型の古い車のなかで偏執的にジャズのワンフレーズを繰り返し聞き込みます。

このシーンは直前の数多いる夢追い人たちとある対比をなしています。

開始数秒で夢追い人の車が何台もうつりますが、この時、車内の”BGMにジャズを流すひとはいません”。

それはロックでありポップスでありヒップホップであるわけですが、誰もジャズは聞いていない。(=BGMにすらならない)

もはやジャズは誰も聞いていない、というキースの危機感は、開始数秒時点の描写からすでにして一貫して矛盾なく描かれている。

ジャズはBGMでない、というのは全く異なった意味でセブにとっても同じです。

彼はいつもワンフレーズをリピートし、執拗練習を繰り返す。

決して”流し聞き”することはありません。

ミアが後に、『ジャズってBGM(=エレベーターミュージックでしょ?)でしょ?』というセリフに激怒したように、セブにとってジャズはBGM以上の意味があったわけです。

その後すぐのレストランのシーンでも同じような描写がなされます。

セブの弾くジャズを聞き、観客はひいてしまう。

誰もBGM以上の音楽は求めていなかったわけです。

ミアただひとりを除いては。

この後、ふたりはジャズを弾き、歌いあい、セブのピアノにミアは踊りで応えます。ジャズはふたりにとって愛の交換の象徴へと変わっていきます。

中盤)

さて、そんなジャズが実はBGMとして扱われるシーンがあります。

それは皮肉にもセブ自身の手によって、です。

ミアにサプライズを提供しようとした自宅のシーンを思い出してみてください。

この時セブはキースバンドによって、望外の成功を手にしつつありました。

魂はない。

しかしそこには満たされるプライドと何よりも生活の安定がありました。

そんな彼をミアは少なからず不満の目で観ています。

この時、ミアを出迎える為にセブがBGMとして流していたのが”ジャズ”です。

セブ自ら熱弁した、『ジャズはBGMじゃない』という言葉を、セブ自らが裏切りつつあることを象徴するシーンだといえるでしょう。

(これがジングルベルやR&Bだと映画全体の意味がしまらない)

終盤)

ラスト、セブは再びジャズを弾きます。

この時観客は会話をやめ、まっすぐにセブの演奏に耳を傾ける。

いい意味でジャズはBGMではなくなっている。

セブはセブの望む夢を叶えたわけです。

しかしその音楽はミアには”聞いていられないもの”でした。

なぜならそれはミアの心を動かし”過ぎる”音楽であったからです。

彼女にはすでに夫がいる。守らねばならない娘がいる。

元々ジャズ嫌いだったミアにとってそのジャズは、セブと出会うことによって、BGM以上の意味を持つ”聞いていられない音楽”へと変化しているわけです。

このようにジャズひとつをとってみても、この映画は逆Vの字構造のなかで、序盤・中盤・終盤にかけて対比表現が実に見事にこだわりをもって描かれていることがわかるかと思います。

対比表現4:夢と現実。映画と人生

ついにラストです。

ラストシーン、前作セッション同様、非常にながい音楽シーンが続きます。

ここの解釈はもちろん様々にあります。

夢なのか、妄想なのか。

セブの?

ミアの?

ふたりの?

もちろんいろいろな解釈があるのは当然ですが、僕はこのシーンにもまたちょっと驚異的な対比表現が隠されていることについて少しだけ述べておこうと思います。

ラスト、セブが弾く、ミアとセブのテーマを聞きながら、ふたりの人生の”あの時あの選択をしていればあったかもしれない別の人生”が画面に次々と写されていきます。

この時、腰ほどの背の高さの果樹園の中でふたりが踊るシーンを思い出してみてください。

このセット。

実は、ふたりが初めてハリウッドの撮影所で歩きながら会話をしたシーンにすでに写されていたことにお気づきになったでしょうか?

セブが自分の”意思”でミアを”発見”しに、ミアの働くカフェに行った後、ふたりは数々の映画が撮影されている現場を横目にそぞろ歩きを楽しみます。

実はこの時、ほんの一瞬ですが、そうしたスタジオの一角に、この果樹園のセットが写されています。

ラストシーンの空想的な映像の背景が、実は中盤、現実世界の映画のセットとして既に登場していた。

この、”セットがすでに映画の中で描写されていることの意味”は極めて大きい

僕の解釈ではありますが、それはつまりこういうことです。

この映画は、”夢(映画)と現実の対比構造を崩そうとしている”。

これだけでは何のことかピンとこないかと思いますので、以下に詳述していきたいと思います。

夢と現実は対立関係にない)

この話をするまでに僕は散々、この映画の”中”で、いくつもの要素が序盤-終盤と対比的に表現されていることを述べてきました。

(このエントリーでは書きませんでしたが、例えば”衣装”に着目しても同じようなことがいえます。ミアはカラフルなドレスを着て踊り、ラスト、黒いドレスを着て終わる。

セブはクリーム色のスーツを着てあらわれ、キースバンドで黒いスーツに着替え、脱退し、当初のスーツの色に戻る)

しかし、その対比はあくまでこの映画の”中”にあるもの同士の話です。

長いラストシーンが始まるとすぐにミアとセブが実際には選択しなかった数々の”if”が描かれていきます。

レストランでふたりはキスをする。

キースの誘いをセブは断る。

現実ではミアの独り舞台はガラガラです。reservedの張り紙が貼られた席は空席のまま、セブが来ることはない。

しかし、ifのシーンではその席にしっかりセブが座り、立ち上がってミアを絶賛する。

この時、数々のifはあくまでも”現実的な質感”で描かれます(リアリティのある映像)。

しかし、しばらくして「楽屋入り口」という扉をふたりがくぐると、突然に画面は人工的なセットに切り替わり、それまでの現実感から一気に切り離され、”『まるでミュージカル映画のような(!)』”シーンへと変わっていきます。

この切り替わりがあまりに突然に見えるため、ある意味ではシュールに見えなくもないのですが、しかし、前述したとおり、この果樹園のセットが”実は現実世界に既に描写されていたこと”を思い出してみてください。

なぜこのことが大きな意味を持つのでしょうか?

それはこのシーンが、

”リアルな世界で作られた映画のセット(=フィクション)を舞台に”、

”フィクションになってしまった現実(=リアル)が描かれる”

という構造になっているからに他なりません。

言い換えればこの映画はラストシーンの”楽屋入り口”を通った瞬間に、”夢と現実が入り混じった世界”を描き始める構造になっているということです。

このことはラ・ラ・ランドという作品のまさに本質にかかわる部分なのですが、もう少し言い方を変えて、その意味を説明していきます。

そもそもラ・ラ・ランドとは?)

ミアとセブ(あるいはオープニングに登場した全ての人々)に共通していたこと。

そもそもこのラ・ラ・ランドとは、どのような映画だったでしょうか?

それは「”夢を追う”」ということです。

そして”夢を追う”ということは”夢を見る”ということでもあります。

夢見がちな人間以外に”夢を追いかける現実”を生きることは決してできない。

そしてここが”夢”と”現実”の関係を考える上で非常に大きなポイントなのですが、

”夢が現実になったとき、夢を追わなければ、あったかもしれないもう一つの人生”は、”もはや夢(想像)の中にしか存在しえない”という逆説的な関係が必ず成立するということです。

ある意味では皮肉な宿命がそこに存在している。

”選ぶこと”は”選ばないこと”)

ミアにとって、パリに行く”夢を選ぶこと”は、セブと暮らさ”ない””現実を選ぶこと”でもあります。

セブとの暮らしは、もはや夢に見るしかない。

セブにとって、LAで自分の店をもつ”夢を選ぶこと”は、ミアと暮らさ”ない””現実を選ぶこと”でもあります。

ミアとの暮らしは、もはや夢に見るしかない。

この世界観にたったとき、”夢”と”現実”は一般に考えられるような対立構造ではなくなります。

私達は誰かに説教されたり(あるいはしたり)する時、こんなモノの言い方をします。

『夢ばかりみていないで、現実を見ろ!』と。

この世界観は夢と現実をこのようにとらえているわけです。

”現実を生きること”=”夢を見ないこと”

”夢を見ること”=”現実から逃げているということ”

夢と現実は対立する。そう私たちは考える。

しかし、この映画はラストシーンで、”そうではない!”と言っているわけです。

”夢を追うことで生きることができた現実がある”

→ 夢を追わなければ二人は出会うこともなく、夢を叶えることもできませんでした。

”夢を現実のものとしたことで、夢になってしまった現実がある”

→ 夢を叶えたことで二人での生活は夢に見るしかなくなってしまいました。

つまりラ・ラ・ランドの世界観においては、夢と現実は互いが互いを生み出しあう並列的な関係になっているわけです。

それを象徴するかのように、デミアン・チャゼル監督はここにきて夢と現実を混ぜあうような表現をしはじめます。

A : 果樹園は映画のセット(=フィクション)ですが、それは現実世界の中に作られた”リアル”なものです。

B : ふたりのifはリアルな映像ですが、そこで描かれる場面は全て”フィクション”です。

ラストでAとBが混じりあい、次第・次第に、夢と現実との境目がなくなっていく。

そしてラスト、セブとミアの子供が”ホームビデオのような現実的な映像感”を持って画面に映ります。

(現実のミアの子供が女の子であるのと対比的に、彼らの想像の子供は男の子です)

映像は妊娠しているミアの姿が非常に肉体的な重みを伴った”リアル”な映像として写される。

ふたりは満面の笑みで生きる。

しかしエンドロールで明らかにされる、その男の子の名前は”Fantasy baby”。

(僕はこの男の子のことを考えると胸がかきむしられるように苦しくなる)

監督はリアリティのあるフィクションと、フィクショナルなリアルとを混ぜ合わせたラストシーンによって、最後の最後に、”夢を追うこと”と”現実を生きること”の”対比構造”をひっくり返そうとしている。

超ややこしい言い方になって申し訳ないのですが、これまで散々緻密に描いてきた対比構造を、最後の最後に”描かないこと”によって、対比構造自体を対比的に描いているわけです。

”夢を追うからこそ生きれた現実があること”。

”現実にはかなわなかったことこそ夢に見るしかできないこと”。

監督はこの希望とも悲しみとも言えない人生のある側面について、強い意志を持って、(言葉でもセリフでもなく)”たまらなくハッピーな音楽と色彩で彩って映像化”することを選んだわけです。

そこにこそ、この監督の気概がある。

人はなぜ物語を求めるのか)

この夢と現実の関係は、そのまま実は私達が映画を、ひいては物語を求める根源的な理由にもなっています。

私達は空を飛べないからこそスーパーマンに憧れ、スーパーマンに憧れるからこそ時に勇気を振り絞って生きる瞬間がある。

人に殺されたくないからこそホラー映画を観て恐怖を味わい、運命の出会いを知らないからこそ、運命の恋物語に胸を焦がす。

現実と夢(フィクション)は対立構造になく、支え合う関係にある。

私達が物語を求めるのは、そこに、”生きることができなかった(あるいは生きずに済んだ)姿”を求めるからです。

もちろん中には”何気ない日常を淡々と――しかし幸せな風景として――描いた”作品もあります。

しかし、それは、そうした”何気ない日常が”実は”幸せである”という幻想を観たくて行くわけです。

決して”単純にリアルだから”観に行くわけではない。

リアルさがそのまま価値になるなら見知らぬ誰かのホームビデオでいいわけです。

けれどそうした作品を観る人はまずいないでしょう。

全然知らない人たちがカラオケで盛り上がっている映像を何の工夫もなく”淡々と”2時間見せられたりしたら、これはもう一種の淡々地獄です。

夢追い人が必要な理由)

僕は夢と現実は対立関係になく、支え合う関係であると先に書きました。

現実を生きる中で物語が求められ、物語の喜びが私達の現実を支える。

ここで少しだけ考えてみてください。

その”物語”を生み出しているのは一体どんな人たちでしょうか??

そう、それは、”夢追い人”達です。

そのことを監督は知っている。

彼ら夢追い人が時に惨めな人生を歩み、誰からも視線を注がれることなく消えていくいことを知っている。

しかし、”彼らが夢を追わない限り、夢(=物語)は現実世界に生み出されることはない”わけです。

だからこそ、劇中ミアは『だから私達夢い追い人が必要なの』と歌うわけです。

夢追い人という生贄)

ある意味で夢い追い人とは、私達が物語という化け物に捧げる”生贄”のようなものです。

私達は現実を生きるにあたって何かしらの物語や夢を求める。

物語や夢は、必ず”作り手”を必要とする。

彼らをある意味で私たちは”生贄に捧げて”、その物語を享受する。

楽しみ、時に蔑み、笑ったり、泣いたりしながら隣の誰かとコミュニケーションをとる。

そして、”夢追い人”とは、”夢の生贄となること”を自ら選んだ人々でもあるわけです。

そのことをミアは知っているからこそ、ミアは”狂気”と歌う。

だからこそ、”夢追い人に敬意を”と、切々と歌うわけです。

そもそもミュージカルとは? なぜこの作品はオマージュを捧げまくるのか?)

ラ・ラ・ランドを語るなかで必ず過去作へのオマージュが話題に上ります。

それは多くの場合、『実はここはこんな映画のオマージュですよ』といったトリビア的なものか、あるいは『この映画は批評家たちへコビを売ってるんですよ!』 といった否定的なもののいずれかであったように思います。

しかし、こうした解釈は僕個人としては、この映画の本質に届いていないように思います。

この映画のオマージュは決して監督による『俺、昔の映画に詳しいよ』的な、スノッブで自己満足的なものではない。

なぜそう思うか?

それはこの物語の本質と、ミュージカルというジャンルとの関係にあります。

ミュージカルが批判される理由)

そもそもがミュージカルというジャンル自体に寄せられる批判の代表的なものに、”現実離れしている”という意見があります。

『突然誰も歌いだしたりなんかしねーよ』、と。

しかし例えば宇宙人が世界征服をしようとする時には、『突然宇宙人が世界征服しようとしたりなんかしねーよ』とは批判されません。

宇宙人はあからさまに非現実です。

”これは嘘っこのお話ですよ!”という線引きがあるからです。

ではなぜミュージカルは現実世界との差異について、批判があるのでしょう?

それは、ミュージカルはあくまで”現実と地続きのように”作品世界が作られているからです。

そうです。

そもそもミュージカルは、”現実と非現実との境目部分に対する批判がなされやすい”ジャンル映画であるわけです。

だからこそ監督は、この映画を(現実と夢の境目は曖昧であるという物語)をミュージカル映画にする必要があった。

あるいは、現実と夢の境目が曖昧なミュージカル映画だからこそ、この物語になったとも言える。

つまりは、主題(テーマ)と表現形式が互いに互いを必要としあった映画であったわけです。

もう一度”視線”を注ぐこと)

ここで、この記事冒頭で述べた”視線”について思い出してみてください。

この作品で”視線”は表現者への理解や共感という意味を伴ったものである、という説明をしました。

昨今、ミュージカル映画は黄金期に比してめっきりその数を減らしている(らしい)。

つまり、ミュージカルそのものがセブやミアと同じように”誰からも観られていない”状態にある。

だからこそ、監督は数々の過去作にオマージュをささげる(=”視線”を向ける)。

その結果何が起こるか?

過去作をレンタルする人は確実に増えたことでしょう。

監督を知り、女優を知り、作曲家を知り、衣装を作成した人を知るでしょう。

もはや誰にも”視線”を向けられることのなくなった、”狂気の夢追い人達”に”視線”を再び注ぐようにすること。

そのことこそ、チャゼル監督が過去作にオマージュを捧げる最大に理由であると僕は思います。

言い換えれば、この作品のテーマを”オマージュ”を通して”も”、表現している、ということです。

それでもこの映画は悲しい

この映画についてこれだけ長々書きつつも、まだまだ書けていないなぁと思うことが山ほどあります。

(例えば、なぜセブがミアに憎まれ口をたたかないわけにはいかなかったのか?など。このあたりも本当に良くできているとうなってしまう)

それほど僕はこの作品は傑作であると信じているわけですが、しかしその一方でこの映画を見終えて感じたことは、圧倒的な寂寥感でした。

悲しく、寂しく、自分が両手に何も持っていない。チャレンジすらしていない。

にもかかわらず時間だけが過ぎ去ってしまった。

そんな気持ちです。

そしてそんな自分の落ち込んだ気持ち(=ミアやセブと同じような納得した表情はできないだろうという気持ち)とは全く真逆のテンションでエンドロールにAnother Day が流れはじめたとき、僕は本当に悲しくなるのをとめられなかった。

それでもこの映画を繰り返しみたのは、やはりこの映画には”何か”があると感じたからでした。

今となっては、そこにこめられた圧倒的な熱量と完成度(瑕疵をあえて残したという点も含めた完成度)にただ胸を揺すぶられています。

しかし、それでもこの映画が描く魔法や色彩の鮮やかさとは裏腹に、ただたまらずに悲しい映画であったことは変わりそうにありません。

うーん。。。

生きるって大変ですね。